Depuis 2023, Microsoft et OpenAI entretiennent une alliance étroite. Mais à mesure que les besoins d’OpenAI explosent et que les équilibres du marché de l’IA se recomposent, le partenariat s’est fragilisé. Dans ce contexte, la déclaration conjointe du 11 septembre — trois phrases seulement — prend une dimension particulière. Derrière sa brièveté se joue une redéfinition cruciale de la relation entre les deux acteurs.

Tout a commencé il y a deux ans, lorsque Microsoft a injecté 10 milliards de dollars dans OpenAI et s’est assuré un accès exclusif aux modèles GPT pour ses services au sein d’Azure. L’accord paraissait gagnant-gagnant : OpenAI obtenait les ressources de calcul indispensables à ses ambitions, Microsoft consolidait son avance en matière de services cloud et d’intégration logicielle. Pendant un temps, cette alliance a semblé fonctionner sans heurts, donnant naissance à une génération de services Copilot et à une visibilité mondiale sans précédent pour les deux partenaires.

Mais l’équilibre a rapidement chancelé. D’une part, les projections financières d’OpenAI sont devenues vertigineuses : plus de 115 milliards de dollars de dépenses prévues d’ici 2029 pour soutenir la recherche et la location de capacités de calcul. D’autre part, de nouveaux acteurs se sont invités à la table. Oracle a ainsi signé un contrat estimé à 300 milliards de dollars sur dix ans avec OpenAI, reléguant Microsoft au second plan pour l’infrastructure. Dans le même temps, Microsoft a lancé ses propres modèles de langage, MAI-1 et MAI-Voice-1, et a même admis recourir ponctuellement aux modèles d’Anthropic. De quoi brouiller la frontière entre partenaire exclusif et concurrent prudent.

Un communiqué laconique qui masque l’essentiel

C’est dans ce climat de recomposition que survient la déclaration du 11 septembre. Trois phrases, 49 mots, évoquant un simple protocole d’accord non contraignant pour « la prochaine phase du partenariat ». Pas de détails sur la gouvernance, la répartition du capital ou la durée des engagements. Un texte minimaliste, qui pourrait passer inaperçu, mais qui agit comme un signal au marché et aux investisseurs : malgré les tensions, la discussion se poursuit et la rupture n’est pas à l’ordre du jour.

Selon plusieurs sources, Microsoft pourrait obtenir environ 30 % du capital de la future entité à but lucratif d’OpenAI. Mais rien n’est acté : l’accord définitif reste en négociation, et le protocole publié n’a pas de valeur contraignante. Sa fonction est avant tout politique : rassurer les marchés, contenir les spéculations et afficher un front uni alors que chacun garde ses options ouvertes.

Un compromis à trouver entre capital et mission

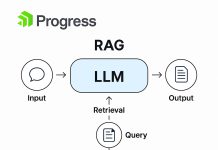

Pour préparer son introduction en bourse, OpenAI doit transformer sa structure hybride en Public Benefit Corporation (PBC), une société commerciale qui associe objectifs de profit et mission d’intérêt public. C’est en quelque sorte l’équivalent d’une « entreprise à mission » dans le droit français (loi Pacte de 2019). Sur son blog, OpenAI a annoncé que la branche non lucrative conserverait une place centrale, avec une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars. Cette disposition s’adresse indirectement au procureur général de Californie, qui doit valider la conversion, et vise à rassurer les observateurs sur la pérennité de la mission initiale.

Ce compromis illustre la difficulté de concilier deux logiques : lever les capitaux nécessaires à une croissance hors norme, tout en respectant un mandat d’intérêt général inscrit dans les statuts. La publication simultanée du communiqué avec Microsoft et de cette annonce sur le rôle du « nonprofit » traduit bien la double bataille que mène OpenAI : commerciale et réglementaire.

Microsoft avance ses propres pions

Parallèlement, Microsoft poursuit sa stratégie de diversification. Ses modèles maison, présentés comme plus légers et plus adaptés aux cas d’usage métier, traduisent une volonté de diversification, pour ne pas dépendre des seuls modèles d’OpenAI. L’éditeur de Redmond cherche à bâtir un portefeuille pluriel, capable de combiner l’intelligence brute des grands modèles généralistes et la précision d’agents spécialisés, intégrés aux systèmes d’information des entreprises.

Cette stratégie est doublement utile : elle permet de sécuriser des revenus propres en cas de recomposition du partenariat, et de préparer l’ère des services d’IA métiers, où la différenciation ne se fera plus sur la seule taille des modèles, mais sur leur capacité à s’insérer dans les processus opérationnels des organisations.

Une vitrine philanthropique pour équilibrer le récit ?

L’équation financière reste au cœur du problème. OpenAI brûle du capital à une vitesse record, et doit multiplier les sources de financement. En même temps, pour accompagner sa transition, OpenAI a créé le People-First AI Fund, une entité à but non lucratif, dotée de 50 millions de dollars pour financer des projets d’intérêt public. Cette initiative a pour but de rendre visible la dimension philanthropique de la nouvelle structure, au moment où l’IPO se profile. Elle complète l’annonce sur la valorisation de la participation du « nonprofit » et contribue à crédibiliser le discours d’une entreprise qui veut rester fidèle à sa mission initiale, malgré sa mutation capitalistique.

Reste à savoir si ces initiatives constituent des garde-fous solides ou de simples paravents. L’avenir de l’alliance, comme la gouvernance de la future PBC, est encore largement indécis. En ce sens, ce protocole d’accord minimaliste est moins une conclusion qu’un symptôme. Celui d’une relation historique qui cherche son nouvel équilibre, à l’heure où le marché de l’IA se dirige vers une phase de consolidation stratégique. Les DSI et les dirigeants d’entreprise auraient tort de ne pas en tirer les leçons : la stabilité des services d’IA dépend désormais d’alliances mouvantes, où les rapports de force se renégocient en permanence.