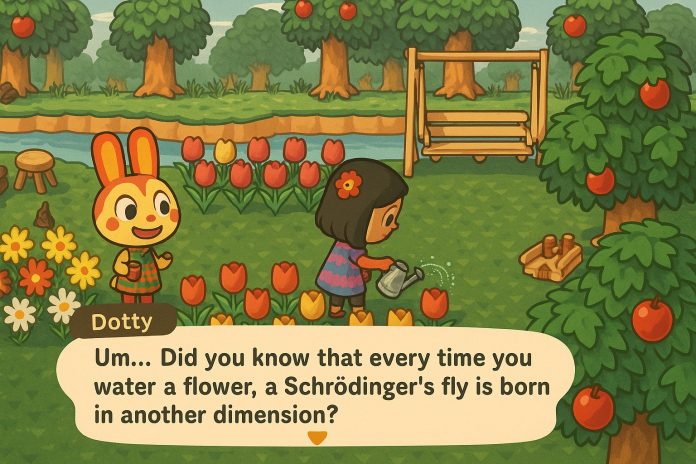

Greffer une intelligence artificielle sur un jeu de 2001 sans en modifier le code, c’est augmenter un système 32 bits avec un processeur de traitement du langage. Et c’est ce qu’a démontré Josh Fonseca, un ingénieur bidouilleur passionné, en transformant les dialogues d’Animal Crossing (GameCube) en conversations générées en direct par un modèle de langage. Le jeu original n’est pas altéré : l’IA remplace à la volée les textes affichés à l’écran, au fil des interactions.

L’opération s’appuie sur l’émulateur Dolphin, capable d’exécuter des jeux GameCube sur PC. Grâce à des scripts Python, Fonseca intercepte les appels mémoire du jeu et les redirige vers un agent conversationnel. Le système lit le contexte, génère une réponse et la réinjecte en mémoire, où elle est affichée comme s’il s’agissait du dialogue prévu.

Résultat : chaque personnage du village peut désormais improviser à l’infini.

Une expérience autant technique que poétique

Ce n’est pas tant la qualité des dialogues générés qui impressionne que le procédé lui-même. L’expérience est volontairement artisanale : il ne s’agit pas de recréer un jeu « intelligent », mais de montrer comment une IA peut prendre place dans un environnement fermé, figé, conçu bien avant l’ère des modèles génératifs.Le défi ne tient pas à la puissance du modèle, mais à l’adaptation des flux : le format du texte, les métadonnées (émotions, effets sonores, styles typographiques), la latence entre interaction et réponse. Pour y parvenir, le développeur a séparé les fonctions : un « scénariste » génère les répliques, pendant qu’un « metteur en scène » applique les codes spécifiques du jeu. Une forme de théâtre algorithmique improvisé, joué dans les limites d’une console d’un autre temps.

Leçon de choses sur les systèmes hérités et la plasticité de l’IA

Au-delà de l’aspect insolite, cette démonstration rappelle que les systèmes hérités — consoles, logiciels fermés, protocoles anciens — peuvent accueillir des formes d’intelligence artificielle sans réécriture complète. Il suffit d’un point d’entrée technique, d’un pont entre la mémoire vive et une source de calcul externe, pour réanimer l’interaction.Ce type d’approche pourrait inspirer des usages plus sérieux, notamment pour prolonger la vie d’environnements logiciels non maintenus, ou injecter de la personnalisation dans des interfaces obsolètes. Mais ce serait manquer l’essentiel : ici, l’IA ne sert pas à améliorer l’expérience, elle l’altère, la détourne, la rend imprévisible — et c’est précisément ce qui la rend joyeuse.

Quand les hurluberlus bidouillent, l’IA devient un terrain de jeu

On aurait tort de sous-estimer ce genre d’expérimentations. Elles ne sont pas seulement récréatives : elles jouent un rôle crucial dans l’appropriation culturelle et technique de l’intelligence artificielle. En forçant les limites, en combinant des mondes qui n’étaient pas faits pour dialoguer — un village de ratons laveurs et une IA linguistique — ces projets nous rappellent que l’IA est aussi un médium, un instrument, un complice d’imagination.Les professionnels de l’informatique y verront un exercice d’interopérabilité radicale. Les éditeurs de jeux, une piste pour l’édition augmentée. Et les lecteurs curieux, un moment de sourire — ce qui, en ces temps de transformation numérique tous azimuts, n’est pas à négliger.

Un jeu de 2001, des outils de 2025

Sorti en 2001 sur GameCube, Animal Crossing ne brillait pas par sa puissance graphique ni par ses dialogues : le jeu affichait fièrement ses 480 lignes horizontales, proposait une bande-son midi répétitive et faisait tenir tous ses fichiers dans 57 mégabits de mémoire. Et pourtant, ce simulateur de vie tranquille dans un village peuplé d’animaux anthropomorphes a marqué toute une génération. Il fonctionne sans connexion, sans mise à jour, sans IA : tout y est scripté, figé, prévisible.C’est justement ce cadre rigide qui rend l’expérience de Josh Fonseca si savoureuse. En injectant un modèle de langage moderne dans ce décor figé, l’ingénieur donne à ce jeu ultra-limité une dimension presque philosophique : que se passe-t-il quand une intelligence générative se glisse dans les silences d’un jeu conçu pour ne jamais évoluer ? La réponse est un ballet de dialogues absurdes, parfois pertinents, souvent farfelus — mais toujours inédits. On passe ainsi d’un système 32 bits sans processeur de traitement du langage, à un échange avec une IA entraînée sur des milliards de paramètres. Une collision temporelle et technique pleine de charme.