Accenture a engagé un vaste plan de réorganisation pour faire place nette aux métiers de l’intelligence artificielle. Derrière les 11 000 suppressions de postes annoncées ces derniers mois, un message s’impose : la compatibilité avec l’IA devient une condition explicite d’employabilité. Ce tournant industriel dépasse largement le secteur du conseil, et pourrait redéfinir les critères de viabilité professionnelle dans l’ensemble des fonctions intellectuelles.

En septembre, Accenture a officialisé une restructuration de 865 millions de dollars destinée à ajuster son organisation au nouvel environnement technologique. Dans la foulée, plus de 11 000 postes ont été supprimés, malgré une hausse du chiffre d’affaires et une activité soutenue dans les domaines du cloud, de la donnée et de l’IA générative. Ce paradoxe apparent s’explique par un recentrage stratégique : le groupe investit massivement dans les talents « IA-compatibles », tout en externalisant le coût de requalification des profils jugés inadaptables.

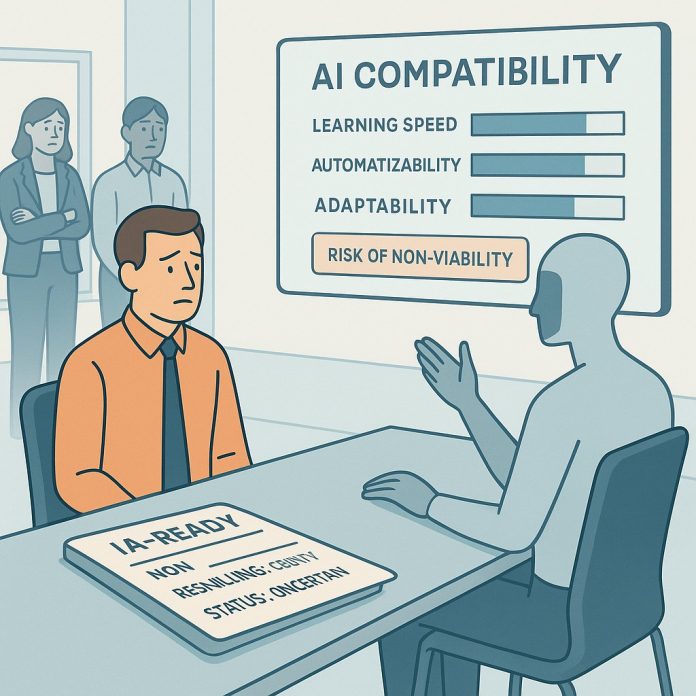

« Nous allons devoir sortir ceux pour qui le reskilling ne constitue pas une option viable ». En prononçant cette phrase lors d’une intervention publique, Julie Sweet, directrice générale d’Accenture, a acté un glissement structurel : la requalification n’est plus une promesse universelle, mais un filtre. Les salariés ne sont pas tous considérés comme capables — ou rentables — à transformer en collaborateurs augmentés. Ce constat bouleverse les modèles RH fondés sur la montée en compétence continue, et introduit une logique d’évaluation probabiliste : compatibilité cognitive, appétence technologique, vitesse d’apprentissage… autant de critères implicites devenus décisifs.

Le groupe affirme avoir formé plus de 550 000 collaborateurs aux fondamentaux de l’IA générative. Mais les formations de base ne suffisent plus. Selon des chiffres non confirmés, Accenture aurait doublé en deux ans le nombre de spécialistes IA et données, passant de 40 000 à 77 000. Les profils les plus techniques, capables d’intégrer l’IA dans des architectures hybrides ou d’orchestrer des agents métier, sont clairement favorisés. Les autres doivent désormais démontrer leur capacité à suivre le rythme ou se préparer à décrocher.

Ce que l’IA accomplit mieux que les humains

Dans les métiers du conseil, l’automatisation cognitive progresse à grande vitesse. Les fonctions historiquement confiées aux consultants juniors — extraction d’informations, production de synthèses, modélisation simple, scénarisation, rédaction de livrables — sont désormais absorbées par des agents IA entraînés sur des corpus métier. Cette évolution repose sur des capacités clés :

- la génération instantanée de rapports structurés à partir de sources hétérogènes ;

- la capacité à résumer des ateliers, des entretiens ou des documents internes ;

- l’automatisation de présentations client avec visualisation dynamique ;

- la rédaction assistée de notes de cadrage, plans de transformation ou argumentaires ;

- l’identification d’axes de performance dans des données semi-structurées.

Ces tâches représentaient une large part de la valeur facturable sur les projets d’Accenture. Leur automatisation rebat les cartes : les livrables sont produits plus vite, avec une cohérence formelle standardisée, et une granularité qui permet une personnalisation en temps réel. Le modèle économique bascule vers une intensité capitalistique accrue, où la productivité est dopée par l’industrialisation logicielle, non par l’accumulation de forces humaines.

Vers une employabilité sous condition algorithmique

Ce basculement s’accompagne d’une redéfinition des critères d’employabilité. Être un bon professionnel ne suffit plus : il faut être « IA-ready ». Cela signifie comprendre les capacités et les limites des modèles, savoir interagir avec eux en langage naturel, contextualiser les résultats, les corriger si besoin, et les intégrer dans des systèmes plus larges. La capacité d’abstraction, la familiarité avec les données, l’aisance dans l’expérimentation deviennent aussi cruciales que l’expertise métier traditionnelle.

Dans ce cadre, les entreprises sont tentées d’internaliser l’évaluation de cette compatibilité IA : tests de raisonnement, scores d’adaptabilité, simulations d’usage… Une dynamique qui préfigure l’émergence de dispositifs d’évaluation automatisée de la « viabilité cognitive ». Le glissement vers une gestion prédictive du capital humain s’accélère, et pourrait généraliser des mécanismes d’entretien algorithmique dans les fonctions RH, financières, juridiques ou commerciales.

Un précédent sectoriel, un avertissement général

Le secteur du conseil agit ici comme révélateur. Modèle matriciel, marges compressées, dépendance aux livrables documentés : toutes les conditions étaient réunies pour que l’IA y impose rapidement sa logique. Mais cette dynamique s’observe déjà ailleurs :

- Dans le droit, où les modèles produisent des analyses de jurisprudence ou de clauses ;

- Dans la finance, où les agents détectent anomalies, tendances et risques en autonomie ;

- Dans les ressources humaines, où l’assistance au recrutement, à l’évaluation et à la formation repose de plus en plus sur des interfaces IA ;

- Dans les métiers du chiffre, où la génération de rapports automatisés devient un standard attendu.

Ces mutations convergent vers une réalité commune : l’intelligence artificielle ne se substitue pas mécaniquement à l’humain, mais impose ses standards d’interaction, ses rythmes, ses métriques. Ceux qui peuvent s’y adapter gagnent en autonomie et en valeur. Les autres risquent d’être requalifiés trop tard… ou pas du tout.